-

程霞讲|中国姓名史6

-

王秀英:推动氢能产业转型升级

-

为了食品安全 喷施宝董事长王祥林不忘初心砥砺前行

-

王健林:少谈一些什么高大上的管理理念,赚钱活下去才是王道

-

王傳福比亚迪·中国第二家“华为”正式诞生!

一、祠堂的起源与发展

说起祠堂,大家并不陌生,习惯上称祠堂,也叫宗祠、宗庙、祖庙、家庙、祠庙、家祠等。是宗族供奉祖先神主,进行祭祀的地方,一向被视为血缘崇拜的圣殿、宗族的象征。

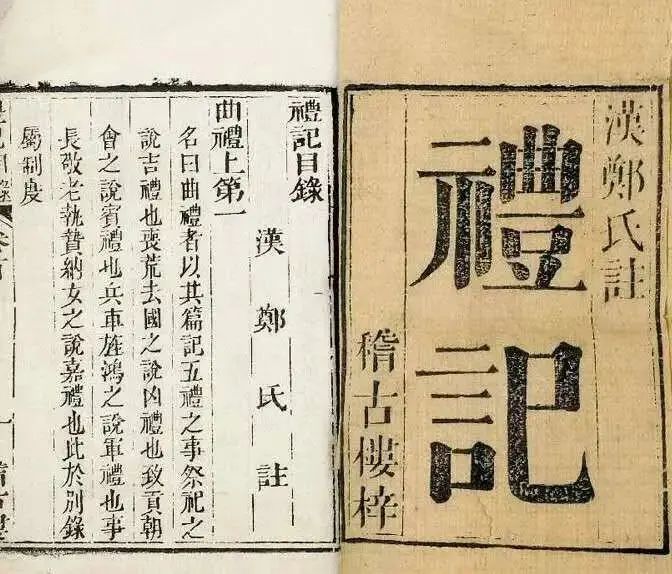

中华民族有五千多年的文明史,孝道文明贯穿始终,它是中华优秀传统文明的基石,百善孝为先,联宗立庙是孝的开始,是为敬祖睦族提供活动场所,是一种孝行的体现。人类对祖先的崇拜由来已久,早在氏族社会就已经盛行。在殷墟遗址中,就发现有为祭祀墓主而建造的享堂。殷商时期,同姓者有共同的“宗庙”,同宗者有共同的“祖庙”,同族者有共同的“祢庙”。到了周代,由于宗法制度的确立,庙制逐步完备,据《礼记·王制》云:“天子七庙”,“诸侯五庙”,“大夫三庙”,“士一庙”,“庶人祭于寝”。这里所说的七庙、五庙、三庙、一庙,是根据不同的社会地位,可在宗庙中分别设置和祭祀七代、五代、三代、一代以上祖先的亡灵。庶不设宗庙,在寝堂中祭祀祖先。由此可知,过去,帝王祭天有天坛,拜地有地宫,祭祖有祖庙。王侯卿士则上宗祠,庶民无地位只能搞“路祭”。宗庙是宗族血脉所系,也是宗族盛衰的标志。兴旺的家族,四时祭享,香火不断;衰败的家族,则家庙残颓,香火断绝。尤其是帝王的宗庙(也称太庙),不仅是宗族的象征,也是国家政权的象征,是国家举行大典、宣布重大决策、新君即位、策命大臣、召会诸侯的场所。历代帝王都将宗庙看作是王权统治的精神支柱,是国家权力的重要标志。“宗庙社稷”的存毁往往成为一个朝代、政权兴亡更替的代名词。所以《左传》上说:“国之大事,在祀与戌。”意思是说,敬宗祭祖与整军经武,都是关乎国家兴亡的大事。每当改朝换代之际,新的统治者在营建宫室时,首先要营建宗庙。现在的北京天安门广场的劳动人民文化宫就是明、清皇室的太庙。而民间祠堂,是西汉时才发展起来的。秦汉时,往往在帝王陵墓所在地建立祠堂,以便祭祀,故也称为“享堂”,因所用建筑材料多为石块,也称“石室”。东汉以后,魏晋南北朝、隋、唐、五代至北宋,朝廷虽然容许民间修建祖庙,但等级规定很严,有资格修建祖庙的人物寥寥无几。那么,平民百姓怎么祭祖呢?只是把祖先的画像、泥塑像或神主牌位供奉在墓旁称为“功德祠”的佛寺里,祭祀只能在佛寺进行。这期间,祠堂的发展相对缓慢。到宋代,由于理学盛行,儒家“三纲五常”伦理道德观念得到加强,“孝为百行之首”。朱熹提倡礼制改革,设计了一套民间家族祭祖的办法。朱熹在《家礼》中规定:“君子将营宫室,先立祠堂于正寝之东。”而且,“或有水盗,则先救祠堂,迁神主遗书,次及祭品,后及家财。”祠堂被视为高于一切,为家族命运之所系,具有神圣不可侵犯的地位。因此,名宦巨贾,豪门望族,修建祠堂,以显其本,以祭其祖,宗法、血缘观念由此强化。自《家礼》问世之后,臣民祭祖的建筑才称作祠堂。明清时代,宗族制度处于成熟发展阶段,祭祀祖先作为家族的主要活动,受到人们的普遍关注和高度重视,祠堂成为家族具有凝聚力的象征。修建祠堂成为大多数家族全体族人共同的意愿,官方也给予足够的重视。明洪武初年规定:官家祠堂按《家礼》旧制;庶民可祭祀父母、父母二代。洪武十七年(公元1384年)又采纳唐县知县胡秉中的建议,将庶民祭祀二代改为曾、祖、弥(父)三代。成化十一年(公元1475年)国子监祭酒周洪谟建议整顿祠堂之制:“令臣、庶祠堂之制悉本《家礼》,……令一品至九品各立一庙。”嘉靖十五年(公元1536年),明王朝重建九庙,朝廷议定庙制,礼部尚书夏言同时呈上《令臣民得祭始祖立家庙疏》,嘉靖皇帝准照颁行,庶民之家建祠之风由此盛行。

二、祠堂的功能与作用

纵观祠堂的发展历史,尤其是明、清以来的各类祠堂,虽然类型有别,规模大小不同,地域分布不均,但其所具有的社会功能及展示出的文化内涵和发挥的作用都是一样的。综合其社会作用功能,主要有这样几个方面:一是朝宗谒祖,祭祀先人。人们通常把祠堂理解为已故祖先的家,神灵安息之地,祭祀拜谒祖神阴灵的场所,那么,祭祀先祖是祠堂的主要功能。每逢春秋祭祀、重大盛典等,族人都会聚会祠堂,祭拜祖先神灵。通过拜祖活动,找到自己的“胎记”,增强荣誉感、责任感和家国情怀。二是族权宗法,戒管宗族。祠堂在某种意义上讲是家族的法庭,里面书写、悬挂、石刻着家规族训这些本家族的戒律,也是封建时代国法的补充,体现了宗法制家国一体的特征。宗族长就是家族的法官、最高领导者。族人中有违反家法戒律者,就在祠堂执行惩治处罚,以教育本人及族人。三是编谱议事,家族活动。编修谱牒、商议族事及家族重大活动等,大都会在祠堂内进行。有的地方,连婚丧嫁娶、子女升学、立功受奖庆典等,亦在祠堂里举办。从而既充分发挥和利用祠堂的功能,又教育子孙后代追踪寻根、数典认祖,努力向上,奋发有为。四是礼法教化,文化传承。祠堂作为一种文化载体,有着不可小视的教化功能。如:祠堂内的匾额楹联、雕刻书画、家规祖训、先贤功德,谱牒神位等,都是对族人进行礼法教育的重要内容,还有在祠堂内举办的乡土民俗、文化娱乐等活动,对族人潜移默化地进行忠孝爱国、勤俭持家、积德行善、团结和睦、砥砺奋进,建功立业方面的教育。

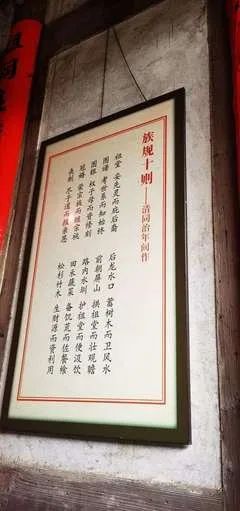

三、祠堂文化的主要内容

在中国传统的民族文化里,祠堂文化是一项不可蔑视的姓氏文化,是整个中华姓氏文化的重要组成部分。全世界任何一个国家的姓氏文化,都没有像中国这样延续数千年从不间断。作为一种宗族文化,一种植根于百姓骨髓的传统,连连绵绵地在中国大地上蔓延生息,香火不断,作为汉民族悠久历史和传统文化象征与标志,具有无与伦比的影响力和历史价值。如祠堂中的匾额、楹联、碑记、石刻、人物传记、族规家训等文化内涵,成为维护宗法的典制,修身齐家的准则,是国家法律的延续和补充。说到族规家训,它是祠堂文化的集中体现。一个以血缘传承为脉络的家族,把众多族人团聚在一起,族大、人多、关系复杂,就需要制定一些规范族人的相互关系,约束族众的思想行为和伦理道德。这些规矩、办法约定俗成,写在纸上,雕刻在石头上,就是成为的族规、家训、家戒。由于各地的风俗习惯不尽相同,各宗族、家庭的政治、经济、文化等背景也不相同,因而在订立家法族规时的指导思想并不完全一致,不过,绝大多数家法族规都体现这样三个原则:第一,合乎礼教。当时社会上占统治地位的思想,是传统的儒家思想,在订立家法族规时,体现了礼教的精神,其核心即三纲五常。第二,注重教化。“明刑弼教”“修身齐家”,是大多数家庭和宗族订立家法族规的主要目的之一。用大量的篇幅娓娓不倦地教诲子孙如何立身处世,并作出对于违反者处罚的规定,寓教于罚,旨在使失足的后裔迷途知返,并起到惩一儆百的作用。第三,符合国法。订立的家法族规应符合国法,不与国法相冲突,“家法必遵国宪,方为大公”,国法是家法族规的源头之一。同时,有些家法族规的订立者还这些规范当作国法的细化和补充。

从历代族规家法的内容来看,主要包括以下三个方面:一是倡导尊老敬长、团结友爱、和睦相处、和衷共济的伦理道德。在几乎所有的族规家训中,都把“孝悌”作为治家教子的基本格言。孝,是指儿女对父母长辈的尊敬和奉养;悌,是兄弟之间友爱团结。“孝悌”是人类进入文明社会以来的基本伦理,进入封建社会,尤其宋代朱、程理学盛行之后,更成为评判人格、品德的重要标准。二是教育子弟“力农务本”,克勤克俭,宽厚忍让,严于律己,读书上进,光宗耀祖。历代家训族规大多有“劝勤俭”或“戒奢侈”的条文,阐述勤俭为本、勤俭持家的道理,提出骄奢可以败家亡身的警告。劝谕子孙族众克勤克俭、戒骄戒奢。人和人的相互关系,做到忍让宽厚,严己宽人,提倡乐于吃亏、莫占便宜、宁人负我、勿我负人的传统品德。教育子孙读书明理,处世做人,是大多家训族规中的特色。但读书的目的和态度并不完全相同,有的要求子孙族人努力读书,应举做官,光宗耀祖,扬名显亲。但也有的主张读书应先求义理,变化气质,探寻学问,学做好人,教导子孙族人正确处理读书与做人、读书和科举的关系,不要单纯追求功名利禄。三是讲究文明习俗,注重社会风尚,劝诫子弟不要沾染恶习,是历代家规族戒的又一特色。要求革除恶习陋俗,澄清社会风气,树立良好风尚,严禁子弟沾染社会上的恶习,主要有赌博、嫖娼、吸毒、盗窃、欺骗、酗酒、家暴、斗殴等。家训族规倡导正风澄俗,整顿社会不良风气,也包括打击和革除这些社会上的恶习。不少族规家法对于犯禁子弟,轻则训诫、责打,重则送官究治,开除族籍。

从以上综述可以看出,族规家法作为家族文化的重要内容,既有宣扬纲常名教、维护封建等级秩序的消极因素,但也总结了历代“修身、齐家”的人生哲理和历史经验,蕴涵和保存了中华民族的许多优良传统美德,对于今天加强家庭道德教育,规范青少年的社会行为,建立和巩固安定团结的政治局面,促进精神文明建设与构建和谐社会,都有着一定的现实意义和积极作用。

四、祠堂文化的传承意义

众所周知,我国的姓氏文化源远流长,是中华民族文化的重要内容。那么,祠堂文化,作为中华姓氏文化的重要组成部分,远在几千年前的夏商周时期便开始萌芽,到宋代形成了较为完备的体系,明清时发展到高峰。宗祠是中国古代农耕社会人们敬畏自然,尊崇祖先的反映,也是服从服务于多数历史朝代“孝道治国”的大政方略。民间有盛世建祠之说。祠堂的兴建,祠堂文化的繁荣,也从一个侧面反映出社会稳定、经济发展、政通人和、国泰民安的现实。随着时代的发展,社会的进步,而祠堂文化也随之丰富和发展。祠堂原本的敬宗祭祖,缅怀祖德;血缘认同,宗亲联谊;弘扬正气,传承文明,教化族人,激励子孙等功能和作用,随着历史的前进,不断得到充实、完善,发展和传承。如果说寻根敬祖、弘扬祖德是“继往”,那么教育后代,壮大昌盛则是“开来”。继往与开来就是传承的关系。作为人人皆有的姓氏,以血缘文化形式记录着中华民族形成与发展的历程,并以不断的连续性、强大的凝聚力,队民族融合,国家统一发挥着特殊作用。以姓氏为徽记,中华民族世世代代传承共炎黄,百姓一家的观念和血浓于水的情感,也同时传载了以“和谐”为核心的人文精神。这都为世代留传下宝贵的精神财富。祠堂在这方面起到了重要的作用。

但是,社会上对祠堂及祠堂文化看法、认识不一,特别是当今社会。有的对祠堂文化有偏见,认为是封建社会的残留,老古董,是搞封建迷信等;有的只看到消极的一面,而没有全面地、科学的、从积极的一面地去看待这一传统文化。对修建祠堂,传承祠堂文化产生异议,甚至冷嘲热讽,干预抵制。对于有着几千年优秀传统的祠堂文化,冷眼蔑视,不是批判地继承,而是全盘否定。有些地方,可以建教堂、佛寺、神庙等,就是不准建祠堂。要说教堂是宗教信仰,那么,祠堂应是中国人信奉祖先和圣贤的殿堂。能够允许中国人去信仰、膜拜国外的宗教,而不能尊崇、敬拜自己的先祖,实在让人有几分费解。

前不久,中共中央总书记习近平到四川眉山“三苏祠”考察时指出,中华民族有着五千多年的文明史,我们要敬仰中华优秀传统文化,坚定文化自信。要善于从中华优秀传统文化中汲取治国理政的理念和思维,广泛借鉴世界一切优秀文明成果,不能封闭僵化,更不能一切以外国的东西为圭臬,坚定不移走中国特色社会主义道路。同时还指出,家风家教是一个家庭最宝贵的财富,是留给子孙后代最好的遗产。要推动全社会注重家庭家教家风建设,激励子孙后代增强家国情怀,努力成长为对国家、对社会有用之才。习总书记为我们学习、继承中华优秀传统文化指明了方向。

华夏民族源远流长,繁盛不衰的宗族祠堂,具有丰富而多远的社会功能及现实价值。二十多年前,有学者就提出“中国现代化、中国未来的发展,在很大程度上取决于人们对村落家族文化的何种态度,对村落家族文化如何应变”。客观认识和准确把握宗族祠堂的个体、家族、社会及国家价值,对于凝聚中华民族的群体意识,当是破解“中国的现代化、中国社会未来发展”的一把钥匙。祠堂文化是一个姓氏道德情操、精神风貌、文化底蕴和生产、生活素质的反映和缩影。它不仅是历史的延续,而且还将会继续延续下去。它的精神传统和人文性格,对增强中华民族的凝聚力,有着十分重要的意义。我们应该抱有历史责任感全面考量祠堂文化的现象和本质,科学、辩证地认识祠堂文化的积极作用,提炼其实质精华,挖掘其优秀传统,彰显其现代价值,为当代社会服务。概括起来说,祠堂文化的传承有以下几个方面的意义。

一是有利于弘扬和发展民族文化。祠堂是崇拜祖先、祭祀祖先的场所,是姓氏宗亲的精神支柱和精神乐园。祠堂文化涵盖了血统、身份、仪式、宗教、伦理和法律等诸多要素的宗族理念,早已融化为民族精神的一个组成部分。通过它可展示本族辉煌历史和杰出人物,激发子孙承前启后、与时俱进、同心同德、奋发进取,增强宗族凝聚力,促进宗族和谐共处,有利于发展民族文化。

二是有利于培养家风家德。祠堂文化是培育家风道德的绝佳教材,祠堂文化把宗族世系、家训族规、治家格言等雕刻在石壁、石碑、石柱上,把家谱文化、血缘关系、宗族观念、伦理道德等融入到书法艺术、绘画艺术、雕刻艺术、建筑艺术中去,具有强大的感染力,让家族成员耳濡目染、潜移默化。祠堂文化的传承有利于家风家德的培养和社会精神文明的提升。功在当今,利在千秋。

三是有利于民族团结、社会和谐稳定。祠堂是历史的教科书。可利用祠堂这一资源,组织和开展各种内容和形式的文化活动,如拜祖祭典、宗亲联谊、文化交流、书画展览、编谱立碑、节庆活动、家族表彰等,吸引群众热心参与,活跃和丰富群众的精神文化生活,在其过程中,让人们领略祠堂深厚的历史文化底蕴和精美的建筑艺术风采,体验多重文化享受,丰富人们精神生活。从而加强团结,相互协作,增进和谐,使社会秩序更加稳定。

四是有利于培养爱国主义精神。祠堂是培养人们家国情怀的重要场所,我们应充分利用好这一历史资源,广泛开展爱家、爱国教育。在红军时期、抗日战争、解放战争时期,有不少祠堂成为我军临时司令部、指挥部,今天可以成为红色爱国主义教育基地,激发人们的爱国热情,培育社会主义核心价值观。

时代的步伐已经走进中国特色社会主义新时代,我们的国家发生了天翻复地的变化,国富民强,人心思进,高度的物质文明唤醒了人们对精神文明的追求,全民盼望优秀传统文化的回归,以重拾国民的文化自信。古老的祠堂文化,正在受到现代文明的挑战,高速发展的经济和西方文化的侵蚀,正在使中华传统文化发生新的变化,我们要顺应时代潮流,将祠堂文化弘扬传承下去。

(作者系商丘市姓氏文化研究会会长)

中华王氏宗亲网 版权所有 关于我们

地址:河南省郑州市花园路河南饭店1号楼